|

| |

|

Karl Ochantel

Zwischen Wahrheit und Sage

Flurnamen im Elm und Sagen um den Elm

|

Abgedruckt in „60 Jahre Oberpfälzer Waldverein

Vohenstrauß 1985, S. 81-86

Fotos und

Repros: Peter Staniczek |

|

Der Elm ist ein sagenumwobener Waldkomplex

zwischen den Burgorten

Waldau und Leuchtenberg. Der Name Elm bedeutet

wohl Ulme, denn in nächster

Nähe

in Oberlind finden wir die Waldabteilungen Ahorn und Buchen. Diese

Waldnamen

erinnern daran, dass sich der Waldbestand in den letzten

Jahrhunderten

sehr verändert hat, denn Ulmen, Ahorn und Buchen sind als Wälder

tatsächlich

schon „zu suchen". Geheimnisvoll klingt der alte Name Elbenwald.

Sollten

hier Elben, also Elfen gewohnt haben?

Wuchtige Föhren,

gestrüppumwucherte Felspartien, alte Steinkreuze und verwitterte

Grenzsteine geben dem düsteren Waldesinneren eine Stimmung, von der

das Volk behauptet, dass es da drinnen nicht echt geheuer ist. Nach

alten

Erzählungen nimmt hier in stürmischen Nächten die wilde Jagd ihren

Anfang

und zieht südwärts hinüber zum Kalten Baum, wo es dann besonders

toll

zugeht.

|

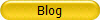

Karte von Christophorus Vogel, 1600, Detail |

|

Die Mördergrube

Als vor Jahrhunderten noch die Räuberbanden

ihr Unwesen trieben, machte

eine solche auch unsere Gegend unsicher. Sie stand unter dem

Anführer Hans

Greif. In

seinen verschiedenen Verkleidungen, in welchen er auftauchte, einmal

als vornehmer Reisender oder Kaufmann, dann als einfacher Arbeiter, wurde

er oft von seinen eigenen Genossen nicht erkannt und war

gleich darauf wieder spurlos verschwunden. Seine Bande war

vortrefflich organisiert. Sie erstreckte

sich vom Fichtelgebirge, den

ganzen Böhmer- und Bayerischen Wald entlang

bis nach Wien. Auf diesem weitverzweigten Verbrecherfelde waren bald da

bald dort einsame Felsenhöhlen oder Hütten errichtet, welche den

dort stationierten Räubern

als Unterkunft dienten. Eine solche Höhle oder Station

befand sich auch im Elm an der

alten Straße, die den Verkehr zwischen

Regensburg und Eger befördert. An

dieser Altstraße, etwa im Mittelpunkt von Waldau, Kaimling und

Leuchtenberg trifft man auf einen Platz, der von der Bevölkerung

gemieden wurde. Auf einem der Höhenrücken, von wo aus man einen

schönen Rundblick hat, liegt eine Räuberhöhle. Noch heute heißt

dieses Gebiet die

Mördergrube. Dorthin sollen schon im Mittelalter Räuber ihre

Opfer verschleppt haben.

Dort war auch der Schlupfwinkel von zwei

Dieben, die im düsteren

Elmwald den Reisenden auflauerten und raubten und plünderten. Der

eine hieß Wenzelus und war ein in den 30er Jahren stehender stark

gebauter Geselle mit rohem und verwildertem Aussehen. Hinz, der

andere, war vielleicht 10 Jahre jünger.

Köhler gab es in den damaligen Wäldern häufig. Noch heute erinnert

der Flurname „bei der Waldauer Meilerstatt" an dieses Gewerbe.

Auch

Hinz, der

das vertrauenerweckendere Aussehen hatte, gab sich für

einen Kohlenbrenner

aus. In dieser unauffälligen Verkleidung besuchte er die Wirtshäuser

in der

Umgebung, belauschte die Gespräche der Bauern und kundschaftete so

die

ahnungslosen Reisenden und Ortsbewohner aus. |

Bildbaum im Elm, Fritz Schönberger, 1998 |

|

Christophorus Vogel, 1600

"Abdecker", Top. Atlas des Königreichs Bayern

(1830-1840) |

Der Waldauer Galgen

Bei der Abdeckerei lag der Galgenweiher. Er

ist nun eine Wiese, der Name ist

vergessen. Erhalten hat sich noch der Flurname Galgenstauden. Diese

Flur liegt nach dem Wiegenweiher

in Richtung Trasgschieß

am Neuweiherbach.

Der Abdecker gehörte

zu den unehrenhaften Berufen und vollzog bei Bedarf

auch das Amt des Henkers. Der Volksmund erinnert sich, dass der

Waldauer

Henker „hinten im Wald" wohnte. Das Halsgericht, d. h. die

Strafgewalt über Leben und Tod hatte die Herrschaft. Zur Vollziehung

der Todesstrafe wurden

Galgen errichtet. Diese Galgen standen auf Anhöhen, um die

Herrschaftsgewalt

zu verdeutlichen und die Verbrecher abzuschrecken. In der Karte von

Christophorus

Vogel vom Jahre 1600 sind die verschiedenen Galgen eingezeichnet.

Der

Waldauer Galgen stand auf dem Galgenberg zwischen Erpetshof und

Waldau.

Die Flur

um den Galgenberg hieß die Galgenbergtrad.

Der Galgen bestand aus einem Unterbau, der 3

Holzbalken hielt, die mit

Querbalken verbunden waren. Der Gerichtete

blieb zur Abschreckung hängen,

bis er infolge Fäulnis, Vogelfraß (Galgenvögel) und Schändung (Talisman)

herab in den Unterbau fiel und dann verscharrt wurde. Auch Selbstmörder

wurden hier beim Galgen und nicht in geweihter Erde des Altenstädter

oder Waldauer Friedhofes eingegraben. 1594 heißt es, dass vor etlichen

Jahren ein armer Taglöhner, der sich im Stadl erhängt hatte, von den

Waldauerischen Beamten

abgenommen und unter dem Gericht, also direkt unter dem Galgen

begraben wurde.

Die Richtstätte

soll auf dem Sündersbühl gewesen sein. Dort läutete das

Armesünderglöcklein, wenn am Galgenberg einer gehenkt wurde. Weder

Grundbuch noch Kataster geben Auskunft über die Lage des Sündersbühl.

Ein

alter Waldauer erinnert sich, dass der Sündersbühl unterhalb der

inzwischen

abgebrochenen Schlodermühle am Schlossweiher zu suchen sei. Die

dortige

Anhöhe, ein kleiner Bühl mit einer Baumgruppe, müsse der Sündersbühl

gewesen sein.

|

|

Die Schinderei

Vor

über 100 Jahren waren die „Schoumanner" als Viehdiebe und

Brandstifter berüchtigt. 1889 brannte es in Lennesrieth beim Lindner

und beim Wirt. Die

Schoumanner hatten der Wirtin Schlimmes angedeutet, da diese ihnen

Schweinediebstahl

vorgeworfen hatte. Man vermutet deshalb die Schoumanner als

Brandstifter. Es heißt noch heute, dass diese in der Schuhmannhütte

hinten im

Elm hausten. Die genaue Lage des Häuschens kennt niemand mehr. Ihr

Versteck hatten sie aber in den Löchern der Mördergrube. Noch vor 50

Jahren

zeigte man dort einen verrußten Felsen, bei dem sie ihr Lager hatten

(DO

1936, S. 300). Die Schoumanner hatten die berufliche Aufgabe, dem

verendeten Vieh die Haut abzuziehen, den Balg zu „schinden", und den

Kadaver, auch Schelm,

Aas oder Luder genannt, auf den von der Gemeinde zugewiesenen

Stellen zu

vergraben.

Andernorts weisen die Flurnamen Luderwiesen (bei Altenstadt)

und Schelmacker (bei Tresenfeld) auf diesen Beruf hin. In Waldau gibt es

kurz vor dem Elmwald die

Flur Schinderei. Die Schoumanner waren also Schinder

und Abdecker. Der Ort, wo sie wohnten, hieß Abdeckerei. Die Waldauer

haben davon keine

Erinnerung mehr. Aber bei der Bildung der Steuerdistrikte

im Jahre 1808 gehörte zur

Gemeinde Waldau auch die Einöde Abdeckerei. Die genaue Lage vor dem

Elmwald direkt am Schinderweiher lässt der alte Flurplan

von ca. 1836 erkennen.

|

alter Weg

von Neumühle zu den Handkreuzen, |

|

Das Würfl-Feldkreuz

„Zur Erinnerung an die Mordtat des Mich. Würfel aus Paßenrieth 1863

gewidmet von dessen Sohn Johann Würfel 1882", so lesen wir auf dem

Feldkreuz im Elmwald. Mancher Wanderer mag sich vor diesem Marterl

gefragt haben, ob Würfel der Name des Mörders oder des Opfers war.

Angeblich soll ein Bauer ein Paar Zugochsen

auf den Viehmarkt getrieben

haben. Nachdem er sie gut verkauft hatte,

ging er ins Wirtshaus. Er trank und

prahlte mit seiner vollen Brieftasche, die er

öfters vorzeigte und in der er die Geldscheine durchblätterte. In

feuchtfröhlicher Stimmung trat er kurz vor Mitternacht die Heimreise

an. An der Stelle, wo der Gedenkstein steht, wurde

er erschlagen und ausgeraubt.

Eine andere Schilderung lautet: Hier hat sich

der Xantenbauer von Paßenrieth

auf dem Heimweg vom Viehmarkt in Leuchtenberg verirrt. Ein des Weges

kommender Mann aus einer der nächsten Ortschaften soll sich

angeboten haben, ihn auf den

richtigen Weg zu führen. Als sie sich aber im dichten Wald

befanden, schnitt er ihm von

hinten den Hals ab. Die Tat blieb lange Zeit

ungesühnt. Als sich der Mörder

dem Tatort wieder einmal näherte, soll ihm

der Teufel aufgehockt und ihn

gewürgt haben. Selbigen Tages hat er auf dem Sterbebette seine

ruchlose Tat gestanden und sein Gewissen erleichtert (Laßleben,

DO 1932). Im Sterbebuch des Jahres 1863 findet sich folgender

Eintrag: Würfl Michael,

verh. Bauer in Paßenrieth, 41 Jahre, kath.; Datum des Eintrags:

5. Oktober 1863; Bemerkung: totgeschlagen. Demnach hieß der Getötete

Würfl, zu dessen Gedenken Jahre später sein Sohn dieses Steinmarterl

errichten ließ.

|

Zwischen Neumühle und Handkreuzen |

|

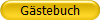

Das Reitgirgl

Gierig wurde Berichten

über Orte, wo es umgeht, und anderen Schauergeschichten

gelauscht. So eine Stelle, wo es umging, war das Reitgirgl, ein

Granitblock auf der höchsten

westlichen Gemarkungsgrenze zu Roggenstein

im Wald

Trüffelschlag. An einem Ort wo es umgeht, ist eine Bluttat geschehen

oder ein Mörder begraben. Vom Reitgirgl erzählt man sich: Im Dorfe

Roggenstein wohnte eine Familie mit Namen Reitgirgl. Die Frau hat sich selbst

umgebracht und damit das

Recht auf ehrenhafte kirchliche Beerdigung verwirkt. An Stricken zog

man sie auf die nahe gelegene Höhe im Trüffelschlag

und ließ sie dort zur

Abschreckung und Sühne liegen. Um die Abscheu gegen

die Selbsthinrichtung

wachzuhalten, nannte man die steinige Höhe das Reitgirgl

|

"Trüffel-Schlag", Top. Atlas des Königreichs Bayern

(1830-1840) |

|

Das Zeßmannsriether

Steinkreuz

Die Kunstdenkmäler

des Königreichs Bayern, Bezirksamt Vohenstrauß,

erwähnen beim Dorfe Zeßmannsrieth ein Steinkreuz, das heute noch

erhalten ist. Die Entstehung dieses Marterls kann mit folgender

Begebenheit zusammenhängen:

Am 30. Januar 1550 kamen zwei Landsknechte in

das Dorf, um da zu garten, also zu betteln. Sie trieben wohl

allerlei

üblen Unfug, so dass die Bauern ihnen

beim Verlassen des Dorfes bewaffnet folgten. Da bekamen es die

beiden mit

der Angst

zu tun, sie warfen sich auf die Knie und baten um Gotteswillen ihrer

zu schonen. Aber die erbitterten Bauern haben beide Landsknechte vor dem

Dorf unbarmherzig zu Tod geschlagen. Der Fall führte dann auch noch

zu langen

Streitigkeiten

zwischen Leuchtenberg und Waldau.

|

Steinkreuz Zeßmannsrieth |

|

|

|

|

Buchen-Föhren-Mischwald im Elm |

Fichtenmonokultur im Elm |

|

|

|

|

Die Drei Handkreuze

Eine interessante Gruppe von Steinkreuzen, ein

sogenanntes Steinkreuznest,

sind die drei Handkreuze an einer Weggabel im

Elm. Es sind dies zwei

rechteckige Steine und ein Kreuz. In jedem

dieser Male finden wir eine nach oben gerichtete Hand eingemeißelt.

Etwa 50 Meter westlich davon stoßen wir

auf einen vierten Stein, ebenfalls mit einer Hand. In der Nähe liegt

der

Kreuzsteinacker (Gemarkung Oberlind, PL Nr. 1059).

Bei diesen drei Handkreuzen spricht die Sage

sehr deutlich und kommt der

Wahrheit wohl sehr nahe:

|

Kolorierte Skizze, 17. Jh. |

|

Version 1

Vier Burgherren sollen verabredet haben, hier zusammen zu kommen und

die Grenzen ihrer Herrschaften festzulegen.

Derjenige, der zu spät

komme,

dürfe nicht mit teilen. Es waren dies die Herren von Leuchtenberg,

Roggenstein, Waldthurn und Tännesberg. Der von Tännesberg ist zu

spät gekommen, weil er den weitesten Weg hatte. Als er sah, dass die

anderen

bereits

anwesend waren und die Teilung schon zu Ende war, ritt er seitwärts

in den Wald und schoss sich vom

Pferd herab. Deshalb finden wir den

vierten Stein etwa 80 Schritte

tiefer im Wald.

|

Drei Handkreuze |

|

Version 2

Bis in die 30er Jahre war auch noch folgende

Variation lebendig:

„Bei der

Grenzfestsetzung im Elmholz verspätete sich der Kaimlinger.

Daraufhin

ließen die Herren von Leuchtenberg, Vohenstrauß und Waldau seinen

Stein nicht mehr mit an die Stelle der anderen setzten, sondern der

Kaimlinger musste seinen Stein von den anderen entfernt, nicht an

einen

Weg, sondern im Wald setzen." (Rainer H. Schmeissner, BFO 1984, S.

64-70)

|

hist. Grenzstein im Elm, W(aldau?) |

|

Version 3

Teufelssage:

„Im Elm ist einmal auch einem Mann von Kaimling ein böser

Streich gespielt worden. Der Mann hieß im Volksmund ,der alte

Kaiser'.

Derselbe

ging einmal durch den Wald nach Vohenstrauß. Als er zu den drei

Handkreuzen kam, begegnete ihm ein grau gekleidetes Männlein mit grünem

Filzhut. Dieses hatte einen Korb voll Eier und lud den ,alten

Kaiser' ein, mitzutragen. Als dieser ablehnte, schüttete es ihm den

Korb voll Eier über den

Kopf und verschwand. Der Mann konnte vor Schreck lange nichts

reden, auch gingen die Leute

hinaus an den Ort und fanden auch etwa 300 Stück zerbrochene Eier

bei den drei Handkreuzen liegen. Der ,alte Kaiser'

ließ es sich seine Lebtag nicht

ausstreiten, dass es der Teufel war, denn er

hatte ganz genau die Hörner

gesehen." (Laßleben DO 1938, S. 42)

|

alter

hist. Grenzstein im Elm, K(aimling?) alter

hist. Grenzstein im Elm, K(aimling?) |

|

Version 4

Eine andere Sage lautet: Da, wo die Kreuze mit

den Schwurhänden

stehen,

sollen die Hohenstaufen als Besitzer von Vohenstrauß, dann die

Waldauer

und die Leuchtenberger ihre Waldungen begrenzt und vermarkt haben.

Oder: Die Ritter der Herrschaften Waldau, Leuchtenberg und Kaimling

lagen in einer ungerechten Fehde. Recht und Gesetz galten ihnen

nichts

mehr, nur die Stärke der Faust war entscheidend. So kam es in diesem

Gebiet immer wieder zu Überfällen und Räubereien. Eines Tages jedoch

hatte man genug von diesen Zuständen und sehnte sich nach einer

Beendigung

der Fehde. So trafen sich die Ritter im Elm, wo ihre Besitzungen

nahe beieinander lagen. Hier einigten sie sich, hoben die

schreckliche Fehde auf, reichten

einander die Hände und gelobten, in Zukunft friedlich miteinander

zu leben. Als Zeit nennt

man das Jahr 1366.

|

|

|

Hand als Rechtszeichen

Dass

die Hand auf einen Vertrag hinweist, kann richtig sein, denn die

Hand

bzw. der Handschuh spielten im Rechtsdenken des Mittelalters eine

entscheidende Rolle. So wurde die Hand gerne auf Grenzmale gesetzt,

vor allem für besonders gefriedete Bezirke. Der Elm scheint so einen

gefriedeten Bezirk

dargestellt zu haben. Ein Teil des Waldauer Elm heißt noch

Grafenholz.

Früher war der ganze Elm landgräflicher Besitz. Das Rechtszeichen

der

abgehauenen Hand ist auch leicht zu erkennen, denn regelmäßig wird

als

abgehauene Hand die Rechte dargestellt, niemals die Linke.

|

Viertes Handkreuz, Foto: P. Staniczek |

|

Alter der Handkreuze

In Brunners Geschichte der Landgrafen von

Leuchtenberg, auf die sich andere spätere

Schilderer stützten, wird - wie Illuminatus Wagner nachweist -

irrtümlich

behauptet, dass diese alten Grenzzeichen schon um das Jahr 1361

erwähnt

werden.

Die Grenzbeschreibung stammt vielmehr aus der ersten Hälfte des 16.

Jahrhunderts und führte zu dem

Heidelberger Vertrag, der u.a. im Jahr 1546

die Grenzen zwischen dem .Fürstentum

der obern Pfalz' und der ,Landgrafschaft Leuchtenberg' festlegte. In

dieser Grenzbeschreibung sind neben dem .kalten Bäuml' auch die

,Handkreuze' im Elm angegeben. 1583 schreibt der

Pfleger

von Tännesberg an den Pfleger von Leuchtenberg: Nachdem bei Oberlind

auf der Straße, wie man gen Weiden geht, 3 Marksteine gesetzt

worden, welche das Amt

Tännesberg, die Landgrafschaf t Leuchtenberg und

die Herrschaft Waldau scheiden,

von denen einer verloren ging, habe er von

der Amberger Regierung Befehl

erhalten, denselben wieder aufzurichten." In

einer Grenzbeschreibung von 1606

sind die gleichen Grenzen wieder erwähnt. Nach dem

Blutzehentkataster trafen hier die Grenzen von Leuchtenberg,

Waldau, Kaimling und Vohenstrauß

aufeinander und noch heute stoßen bei

den drei Handkreuzen die fünf

Gemarkungen Lerau, Leuchtenberg, Kaimling,

Waldau und Oberlind zusammen.

Auch fünf Wege gehen hier auseinander und

zwar in die genannten

Ortschaften. |

Handkreuz im Elm, Hand noch erkennbar, Datierung

(1765) erst später eingemeißelt, Alter zwischen 1300 und 1546, Foto:

P. Staniczek |

|

|

|

|