|

| |

|

Steinkreuze (Peter Staniczek) |

|

Wer von Eslarn nach Oberlangau

fährt,

entdeckt an einer alten Grenzlinie (heute Landkreisgrenze zwischen Neustadt a.d.Waldnaab und Schwandorf) etwa 50 m

östlich der neu errichteten

erhöhten Straße über den Ödbach eine Rarität im Raum

Eslarn-Schönsee, ein Steinkreuz. Ursprünglich stand es

näher an der Straße und

wurde bei der Neutrassierung verlegt.

Die Oberlangauer erzählen heute

noch, dass hier in den "Eslarner Äckerwiesen" (Volksmund: "Eselswiesen") die

Hirten von Oberlangau und den

Höfen („vo da Hief“) miteinander gerauft hätten, wobei

einer oder gar beide zu Tode gekommen

seien. Das angrenzende Waldstück nördlich des Baches

trägt

noch den Namen "Oberhöfer Hut".[1]

Die vorliegende Sage weist auf

die Bedeutung

dieses Steinkreuzes als Sühnekreuz hin, lässt es damit historisch auch

einigermaßen einordnen, wobei auch die zusätzliche Funktion als Grenzzeichen durchaus

möglich erscheint.

Steine dieser Art wurden etwa zwischen 1300 und 1600

als Zeichen der Sühne für begangenen Totschlag errichtet.

Konnte sich der Täter mit den

Angehörigen des Erschlagenen

vergleichen, so wurde er nicht von Gerichts wegen

verfolgt oder verurteilt.

So beschwerte sich im Jahre

1534 ein Wolf von Guttenstein zu Neustadt bei dem Pfalzgrafen Friedrich, "dass die

Weidener ein Steinkreuz zwischen der Salzbrücke und dem Forst aus der

Herrschaft Störnstein und Neustadt entfernt und in ihrem neu aufgerichteten

Friedhof zu Weiden eingemauert

hätten. Dies Kreuz gelte als

Markungszeichen und

sei daher wieder an seinen Ort zu bringen". Der Rat der

Stadt Weiden antwortete u.

a. mit einer Erklärung

der tatsächlichen Funktion dieses

Kreuzes, "so durch Einen von Neustadt eines Abgeleibten

halber gesetzt sein

soll", "es handle sich um kein Grenz-, sondern um ein Totschlagzeichen, da es allenthalben gebräuchlich, dass an dem Orte, an

welchem Tot schlag geschehen, auf der Landstraße Kreuze gesetzt

werden", und weiter: "Das Kreuz ist auf beweich bemelter

Herrschaft Störnstein und Neustadt, mit der der Täter sich umb

den Totschlag vertragen, gesetzt worden, auch der tote Körper

in bemelter Herrschaft

begraben alles ohne männiglich Einrede".

[2]

Zu einem solchen Vergleich (Sühnevertrag) gehörte

u.a.:

|

für das Seelenheil des Toten eine bestimmte Anzahl von

Messen lesen zu lassen; |

|

der Kirche

dafür Wachs zur Verfügung zu stellen;

|

|

die Beerdigungskosten zu übernehmen;

|

|

Wallfahrten zur

eigenen Buße und zum Seelenheil des Getöteten zum Teil

bis nach Rom zu unternehmen; |

|

den Hinterbliebenen ein "Wer- oder Manngeld" zu

entrichten; |

|

schließlich neben weiteren Bußen am Ort der

Tat ein steinernes Kreuz errichten

zu lassen.[3]

|

Die Erinnerung an den Toten

sollte dadurch

lange wachgehalten werden, die Gebete der Vorübergehenden ihn,

der ja in der Regel nicht

von einem Geistlichen mit den Sterbesakramenten versehen

worden war, dem Himmel näher bringen, ebenso wie die vielen

anderen Sühnemaßnahmen.

Sühnekreuze zeigen oft eingemeißelte Symbole, mögliche Hinweise auf die Identität des

Opfers, des Täters oder die

Tat. Rätselhaft erscheinen die Zeichen auf dem

vorliegenden Stein, vier Kerben in der Anordnung "I : I", sie

werden wohl nie eindeutig zu

erklären sein, ein Sühnevertrag konnte bisher noch nicht

gefunden werden.

Im

Jahre 1533 wurden durch die Einführung

der Halsgerichtsordnung Kaiser

Karls V. die privaten Abmachungen durch die Tätigkeit

ordentlicher Gerichte ersetzt. Obwohl offiziell abgeschafft,

hielten sich die Sühneverträge aber noch bis zum Ende des

16. Jahrhunderts.

Die Beschädigung des Oberlangauer

Steinkreuzes an Kopfstück

und Querbalken, einer ist fast ganz abgeschlagen,

geht wahrscheinlich ebenfalls ins

16. Jahrhundert zurück. Mit Pfalzgraf

Friedrich III. aus dem Hause Simmern

gelangte 1559 ein Anhänger des

Schweizer Reformators Calvin an die

Regierung in den Pfälzer Landen. Er

ging über die Maßnahmen

seiner Vorgänger Ottheinrich und Friedrich II., die die

Kirchengüter säkularisiert (=

verweltlicht) hatten, weit

hinaus. So befahl er die Entfernung und Vernichtung

aller religiöser Darstellungen und Ausschmückungen wie Altäre,

Taufsteine,

Sakramentshäuschen, Kreuzwege,

Ölberge und dergleichen.[4]

Möglicherwiese erklärt dieser Kulturvandalismus

das Fehlen von Steinkreuzen

im Gebiet Eslarn - Schönsee, allerdings nicht das relativ

häufige Vorkommen in

den benachbarten Gebieten.

Im Volksmund bezeichnet man sie

auch gern als "Schwedenkreuze", "Pestkreuze"

oder "Hussitenkreuze". Von den letzteren,

die an Verbrechen der oft

grausamen Hussitenkriege des 15.

Jahrhunderts erinnern, von

denen auch das Gebiet um Eslarn nicht verschont

blieb, soll sich in der Nähe

von Putzenrieth ein Exemplar befunden haben.[5] Vermutlich am alten Weg von

Putzenrieth über den

Eiterbach nach

Heumaden gelegen, konnte es von dem Heimatforscher Michael Hardt

aber bereits in den

30-er Jahren nicht mehr aufgefunden werden. Niemand

weiß, wo es hingekommen ist.[6]

Das Fehlen von Steinkreuzen im

Eslarn-Schönseer

Raum glauben die Volks- und

Rechtskundler mit der schon erwähnten Bilderstürmerei des

16. und der Säkularisation

des beginnenden 19.

Jahrhunderts sowie der durchaus denkbaren Verwendung

von weniger haltbaren

Holzkreuzen anstelle der aufwendigeren und teuereren

Steinkreuze erklären zu

können. Möglicherweise waren aber die Bewohner unseres

Landstriches damals nicht so rauflustig

oder einfach zu arm.

Quellen:

[1]

Rainer H. Schmeissner, Steinkreuze in der Oberpfalz,

1977, S. 244 - In Josef Hanauers "Heimatbuch der Marktgemeinde Eslarn", Eslarn 1975,

S. 69 f., finden wir für das Jahr 1494 einen historisch

belegten Streit unter verschiedenen Besitzern der "Öde

zu Altmansreut", der

mit einem Vergleich endete. Dieser

Streit wird aber nicht im Zusammenhang mit der Errichtung eines Steinkreuzes erwähnt.

[2] Wolfgang Bauernfeind, Aus dem Volksleben,

Neudruck 1979, OWV

Windischeschenbach, S. 134 f.

[3]

L. Wittmann, Was bedeuten die alten Steinkreuze?, Beilage zu "Das Steinkreuz", Mitteilungs-Blätter, Nürnberg 1961, Heft 2

[4] Gertrud Benker, Heimat Oberpfalz,

Regensburg 1981, S. 130, 132

[5]

Michael Hardt, Die Flurdenkmale des Landkreises Vohenstrauß, in Das Steinkreuz, Nürnberg 1961, Heft 2, S. 7

[6] Rainer H. Schmeissner,

Steinkreuze in der Oberpfalz,

1977, S. 203 - Rainer H. Schmeissner, Oberpfälzer Flurdenkmäler,

Regensburg 1986 - Benno Hubensteiner, Bayerische

Geschichte, München 1980

|

Steinkreuz in Altenstadt bei Vohenstrauß vor der

Ortsverschönerung |

Dasselbe Steinkreuz nach der

Ortsverschönerung einige Meter zur Straße hin versetzt (Streusalz!) und

strahlend bzw. gestrahlt (ursprünglich eingemeißelte Pflugschar ist

nicht mehr zu erkennen). Denkmalpflege zweimal ausgehebelt!

|

Reiner H. Schmeissner, Steinkreuze in der

OberpfalzRegensburg, 1977

Auf dem Titel befindet sich eines der

Handkreuze im Elm bei Vohenstrauß |

|

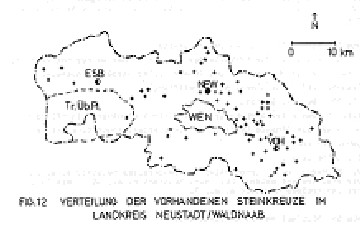

Reiner H.

Schmeissner, der wohl kompetenteste Kenner der Steinkreuze in der

Oberpfalz hat in seinem Standardwerk für den Landkreis Neustadt an der

Waldnaab 78 Exemplare aufgelistet, von denen sich der überwiegende Teil

östlich der Naab, also im Nördlichen Oberpfälzer Wald befindet. Die

Bestandsaufnahme erfolgte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts. Im

Folgenden sollen nach und nach diese sagenumwobenen, steinernen

Geschichtszeugen vorgestellt werden. |

|

Der Artikel "Steinkreuze" stammt aus:

Peter Staniczek, Der Herrgott auf dem Feld,

Information der Kreisheimatpfleger, Heft 2, Vohenstrauß 1990, S. 6 - 9 |

|

|

|

| |

|

|

|

|

|

|

|

|