|

| |

Peter

Staniczek: Die

Suche nach der Wüstung Amersreuth

|

|

|

|

abgedruckt - leider mit verlorengegangenem

Fußnotenverzeichnis - in Streifzüge 27/2005 (S. 106 - 116): |

|

Kaufvertrag

von 1368, zwei Güter in Amersreuth betreffend

Bei

der Durchsicht der Akten, das Penzach-Waldgebiet betreffend, scheint es um

mehr als eine Ödung zu gehen.

So

wird ein Kaufbrief vom Jahr 1386 erwähnt[1],

laut dessen […] Dobisch zue Waldaw,

und mein Eeliche wirtin, unnd alle unnser Erben unnd nachkommen […]

redlich verkaufft und zuekauffen haben geben den Erbergen (ehrbaren) weißen Leuten, den Burgern zu

Vohendres und der ganzen gemain unsere zwaye

guet zue Amersreuth, die da gelegen seind zwischen Dreßwitz unnd

zwischen Vohendres umb eine unnd dreißig pfundt pfennig Landtwerung […]

und haben geben stoeckh unnd stain, wun und waid, holz, veldt, wiesen und

Eckher, ob der erden unnd in der erden, besucht und unbesucht, nichts

ausgenommen an geverd […] Der brief ist geben, da man zalt von Christi

geburt MCCC Jar und in den sechsundachzigsten Jar an dem nechsten mitwoch

vor Miterfasten.

|

|

|

Streit

um die Oede Amersrieth

In

einer Sammlung von Streitfällen aus dem Jahr 1681 wird u. a. eine alte

Strittigkeit mit dem kurpfälzischen Amt Burgtreswitz, die Öde Amersrieth

wg. 100 Morgen Land betreffend aufgeführt.[2]

Demnach kaufte die Gemeinde Vohenstrauß von Tobias von Waldau zwey

Oede[3]

Höfe zu Amersrieth (welche nach hießiger Meinung und der von Seyfriedt

gemachter Landkarte nach, unter den Aßpach an der Straße nach Moßbach

gelegen), umb 31 Pfund Pfennig, mit wun, weidt und aller Zugehör p.

solcher Copia Kauffbrieffs f. 3 außweiset.

Diese

beiden Höfe habe der Markt Vohenstrauß ohne Beeinträchtigung bis 1530

genutzt, dann sei zwischen dem Amt Burgtreswitz und dem Markt Vohenstrauß

ein Streit entstanden, dessen eigentliche Ursache nicht mehr

nachvollziehbar sei.

Von

kurfürstlicher Seite sei 1560 vorgegeben worden, dass zu Amersrieth

ehemals 4 Höfe gestanden seien, deren zwei kurfürstlich, die anderen

zwei waldauisch gewesen, die letzteren von Vohendres

erkauft worden seien. Aus einem Bericht des Vohenstraußer Bürgermeisters

und Rats sei nicht genau zu entnehmen, ob Vohenstrauß nur die zwei

waldauischen oder aber alle 4 Höfe bekommen habe. Deshalb sei zu

urteilen, dass die Kurpfalz an der Öde Amersrieth selbst mit zwei Höfen

Anteil gehabt habe, der Streit sei wohl über die Begrenzung dieser Güter

entstanden.

Der

Bericht von 1681 erwähnt weiter einen Dr. Reichardt, dieser schriebe in in

seiner Relation de Ao. 1580 f. 131 die Ursach dieser Controversia allein

deme zu, daß man Dreßwitzischer

seits dazumal, daßjenige Holtz so nun daß Aspach genandt wirdt, for die

Oede Amersrieth gehalten, und weiß von deme, daß Churpfaltz

daselbsten auch zwey Höfe gehabt nichts , vermuthlich daß Er die Acta

selbsten nicht durchleßen, und seine relatio nur auß der Vohenstraußer

Bericht gezogen.

Man

wirft also dem Dr. Reichardt vor, er hätte im Jahr 1580 nicht genau

recherchiert und sich einseitig nur auf die Berichte der Vohenstraußer

verlassen, deshalb auch nichts über die zwei kurpfälzischen Höfe

gewusst.

|

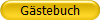

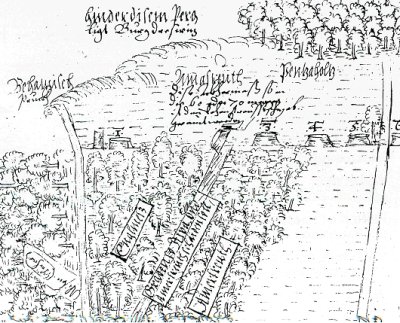

Abb.:

Ausschnitt aus der Karte von Chr. Vogel von 1600 |

|

Zwei

oder vier Höfe zu Amersrieth?

Was

war nun in besagtem Jahr 1530 passiert, dass sich ein jahrzehntelanger

Streit entspannen konnte, der auch 1681 noch nicht zufriedenstellend gelöst

war:

[…]

so haben sich in ersagten 1530. Jahr dieses entstandenen Stritts halber,

die Pfleger zu Floßenbürg und Dreßwitz, Jobst, unnd Georg von Brandt,

so Brüder gewesen, zusamen gethan, und wie man Vohenstraußl. Seithe

vorgiebt, allein von ambtswegen, und ohne erfolgte Fürstl. Ratification;

nach der Churpfl. sage aber, auf special befelch eine Marckung

vorgenommen, auch nachgehens auf der Churfl. Rgt. geheiß (wie die Churfl.

Räthe sagten, f. 52 b) einige Marcksteine gesetzet, wodurch denen von

Vohenstrauß daß Holtz, daß Aspach genandt, zu- waß aber über

demselben, biß an daß auch Vohenstraußl. Holtz daß Pensach genandt,

liegt, abgemarcket worden.

Die

zwei oder auch vier Höfe zu Amersrieth waren also 1530 nicht mehr

vorhanden, ja auch die ehemalige Lage der Siedlung bzw. der Güter war

unbekannt.

Es

ging um ein Stück Land zwischen den Waldungen Aspach und Penzach, welches

sowohl die Vohenstraußer als auch die kurfürstliche Seite, d. h.

Burgtreswitz, beanspruchten. Pikanterweise waren die Pfleger zu Floßenbürg

und Burgtreswitz Brüder, die nun dem Streit durch eine Markung, dem

Setzen von Grenzsteinen, ein Ende bereiten wollten. Das Gebiet nördlich

der Grenzlinie (Aspach) sollte zu Vohenstrauß gehören, das südlich

davon gelegene bis zum Penzach kurpfälzisch sein, was nach Vohenstraußer

Lesart zwar von Amts wegen, aber ohne fürstliche Ratification

(Zustimmung des Fürsten), erfolgt sei.

Natürlich

hätten sich lt. Dr. Reichardt die Vohenstraußer gegen diese Abmarkung

beschwert, da sie ihre über 150 Jahre alten Besitzrechte außer Kraft

gesetzt sahen und ihnen augenscheinlich über 100 Morgen Land und Hutweide

genommen worden waren. Die alten Marksteine seien ihnen noch

vor Augen gestanden und erst durch den Pfleger von Dreßwitz entfernt worden, womit sie niemals einverstanden gewesen

und gegen die neue Markung vorgegangen seien und dagegen protestiert hätten.

|

|

|

Vohenstraußer

Deutung

Schauen

wir uns das Schreiben Reichards Die

Marckhung Dreswitz contra Vohendres bey Ammersreut betreffent[4]

näher an: Ich hab uff dieser Öde

Ammersreut den Augenschein eingenommen, und denselben ungefarlich

befunden, wie bey gelegter Abriß vermag.

Reichard

ist der Ansicht, dass Bürgermaister

und Rath zu Vohendres 1386 zway

Öde Güter zu Ammersreut erkauft hätten, die bei A bey

ainand gelegen sein sollen. Diese Höfe hätten sich mit ihren zugehörigen

Gründen hinaberstreckt (bis uff die

alte Grenitz wie die vor dem Vertrag von 1544 laut Salbuche gegangen)

in den Michlbach bei B (bei der Furt H), von dort über die Loh (D, alte

Ammersreuther Gemarckhung, laut des uralten Salbuchs) den Berg hinauf

bis an das Penzach (E), welches im Jahr 1542 von

der Waldauerin Wittib erkauft worden sei. Die zu den Höfen gehörigen

strittigen Grenzsteine seien damals auf der genannten Loh bis an das

Penzach gestanden und erst nach Aufrichtung der neuen

stain vom Pfleger zu Dreswitz uffgeworffen (beseitigt) worden.

Bemerkenswert

ist der Hinweis, dass durch diese

Rainung (Grenzziehung) dem Fürsten (Pfalzgraf Friedrich von

Vohenstrauß) auch die Straße, die von Böhmen und Burgtreswitz herauf

durch die Furt bei H nach Vohenstrauß geht, abgegrenzt wurde.

Die

Vohenstraußer waren jedenfalls mit der Grenzziehung der beiden Pfleger (Jörg

und Christoff, die Prantner, Jörg zu Dreswitz und Christoff zu der

Flosserbürg) nicht einverstanden, so dass sich der Streit bis 1681

ohne Revision hinzog.

|

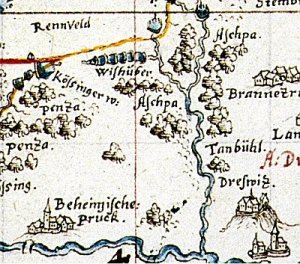

Abb.:

Mutmaßliche Felder der Öde Amersreuth oberhalb der Ökotopengrenzlage

Durch die Verwendung von Beetpflügen, deren Schar fest eingestellt war

und die Scholle nur nach einer Seite wendete, entstanden Wölbäcker. Die

Scholle wurde stets zur Mitte des Ackers gekippt, der dadurch in der Mitte

aufgewölbt wurde.[5] |

|

|

|

|

Treswitzer

Deutung

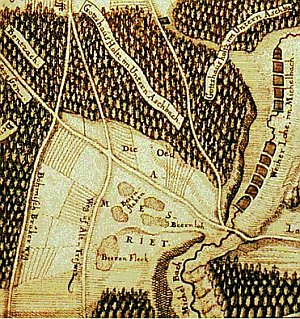

Heiner

Aichinger berichtete in den Streifzügen 21/1999 über einen zehnjährigen

Holzstreit von 1587 bis 1597 zwischen

dem Markt Vohenstrauß, vertreten durch Forstknecht Hannß Gebhard, und

dem Amt Treswitz.

Nach

Aichinger ging es um ein Stück Wald zwischen Vohenstrauß und Böhmischbruck,

welches die Kirche 1386, also über 200 Jahren zuvor, von Dobysch von

Waldau gekauft hatte.

Interessant

ist die eigens wegen des Streits angefertigte Karte, die die Lage der

ehemaligen Siedlung Amasreuth/Amersreuth beinhaltet.[6]

Auf

der Karte (oben ist Süden) ist der Ortsname Amasreuth/Amersreuth

dreimal zu finden, wobei die Ortsangabe Amersreuth

westlich eines Graben so Aspa

undAmersreuth schaiden soll in einem Waldstück eingezeichnet ist.

Oberhalb

(südlich) einer Grenzlinie, dargestellt durch sechs Grenzzeichen,

befindet sich auf Wiesen/Brachland der Eintrag Amasreuth,

ergänzt durch die handschriftliche Hinzufügung wohl der Vohenstraußer (Streit-)Partei:

Dises Übhermaß so in die 60 oder

70 morgen ist den Vohenstraußischen abgeraint worden.

Eingegrenzt

wird das Gebiet durch zwei Wege, links die Straße Vohenstrauß –

Burgtreswitz (hier fälschlich die Zielangabe Behamischpruck,[7]

oben aber die Angabe hinder disem

Perg ligt Burgdreswiz) und rechts der Weg

nach dem Penza Holz.

Der

Flurname Englmeß deutet schon laut Aichinger auf eine kirchliche Stiftung

hin.

Zur

Karte von 1580, die wir weiter oben schon kennen gelernt haben, gibt es

einige doch einige gravierendere Unterschiede.

Zunächst

ist die Grenzsteinziehung der beiden Pfleger bei beiden Karten klar

ersichtlich. Aber der Straßenverlauf von Böhmen/Burgtreswitz herauf nach

Vohenstrauß ist anders eingezeichnet. Ging die alte Straße zwischen der

Siedlung Ammersreut und der neuen Grenzlinie westwärts zur Böhmischbrucker

Straße, ein Verlauf, der heute nur noch von einigen Wanderern benutzt

wird, so ist auf der neueren Karte die Straße von der Michlbach-Furt nach

Vohenstrauß nordwärts eingezeichnet, wie sie auch heute ähnlich als

Staatsstraße verläuft.

Bei

beiden Karten ist südlich der Abmarkung von 1530 die Siedlung Ammersreut/Amasreuth

zwischen den Waldungen Aspach und Penzach eingezeichnet. War aber auf der

älteren Karte die Wiese G – Englmeß,

Vohendres gehörig – südlich von Amersreut

A eingezeichnet, so tauchen auf der neueren Karte die beiden Gemarkungen Englmeß

und Amersreuth, getrennt durch einen Graben, so Aspa und Amersreuth schaiden soll, im Gebiet der Waldung Aspa

auf. Eindeutig eine Kartenversion, die der Treswitzer Deutung und

Rechtfertigung entspricht. Danach wären die beiden Vohenstraußer Güter

nördlich der Abmarkung gelegen, die Treswitzer Güter dagegen südlich

davon, säuberlich durch die Grenzsteine 1 bis 7 getrennt.

|

Abb.: Plan, zum Rechtsstreit aus den Jahren 1587 bis

1597 gehörend

|

|

Suche

im Gelände

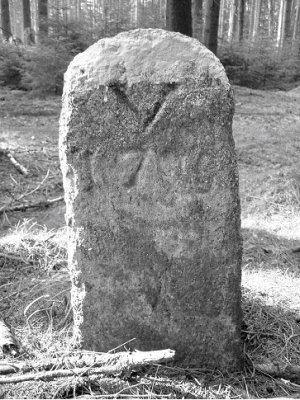

Bei

mehreren früheren Begehungen war mir ein Graben aufgefallen, der etwa auf

der Höhe des Kinderspielplatzes nördlich des Penzach-Pavillions von der

Böhmischbrucker Straße Richtung Burgtreswitzer Straße verläuft und mit

Grenzsteinen versehen ist, die auf der Nordseite ein V (für Vohenstrauß)

sowie Jahreszahlen (z.B. 1796) tragen. Auf der Rückseite (Südseite) sind

nachträglich ein KW (Königlicher Wald) sowie die laufende Nummer

eingemeißelt worden. Trotz fortschreitender Verwitterung lässt sich über

dem W von KW ab und zu ein (alter?) Querstrich erkennen, der auf ein

ehemaliges T zurückzuführen sein könnte. Ob es die Originalsteine von

1530 sind, die nachträglich mit den Daten späterer Markungen versehen

worden sind oder ob es sich um neuere Steine, auch Ergänzungen, handelt,

wird sich kaum mehr feststellen lassen.

Deutlich

sind auf den rechts abgebildeten Fotos Grenzsteine (mit V

und 1796) und Graben/Altstraße

(?) zu erkennen. |

|

|

Eine

neue Karte bringt neue Erkenntnisse

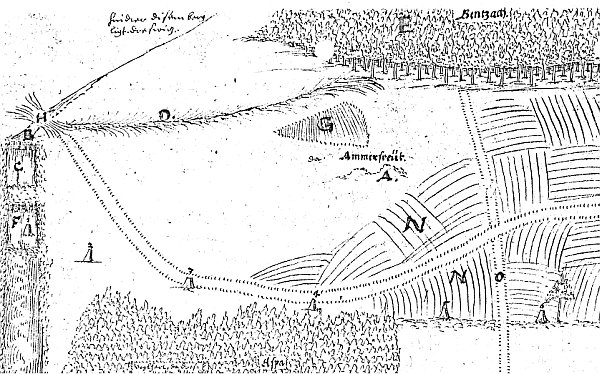

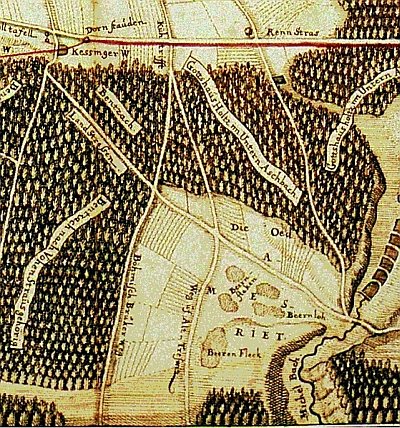

Im

Rahmen der Vorbereitung der Ausstellung historischer Karten des 16./17.

Jahrhunderts fand der 2. Vorsitzende des Heimatkundlichen Arbeitskreises

Vohenstrauß, Herr Klaus Ibel, eine bisher unbekannte Karte von 1680[8],

wohl angefertigt zum Zwecke der Grenzdarstellung des Gerichts Vohenstrauß.

Aus ihr geht die

Öd Amesriet sehr anschaulich hervor, wohl weil die Karte von den

Vohenstraußern in Auftrag gegeben worden sein wird, die natürlich ihre

Version hervorgehoben sehen wollten.

Wir

erkennen auf der Karte, die erstaunlich genau dem Straßenverlauf von

heute entspricht, ein Straßennetz, das auch heute noch existiert:

-

Die RennStras

(Alte Heeresstraße) mit der Zolltafell

beim Kessinger W(eiher), beim heutigen Neuwirtshaus.

-

Bei der Kühtrifft

verläuft in Nord-Süd-Richtung der Böhmisch

Bruker weg (die heutige Böhmischbrucker Straße).

-

Südlich der

Alten Heeresstraße zweigt davon der Weg

uf Alt Treswiz ab (heute Forststraße durch die Waldabteilungen Alte

Straße und Obere Hölle).

-

Im östlichen

Bereich führt die Straß uf Mosbach

von Vohenstrauß in Richtung Mich(e)lbachtal durch das Gottshaus

Holtz im Untern Aschbach (heute Staatsstraße nach Burgtreswitz/Moosbach/Eslarn).

-

Sehr

deutlich ist zudem eine Landstraßen

uf Mosbach eingezeichnet, die vom heutigen Neuwirtshaus (Kessinger W.) nach Südosten verläuft (heute nur noch ein kleiner

Waldweg/Steig), bei der Penzach-Hütte die Böhmischbrucker Straße kreuzt

(heutige Forststraße in die Höll) und sich schließlich beim Michelbach

mit der heutigen Staatsstraße trifft. Sie gehört zu dem Altstraßennetz,

das das Reichsgebiet um Main und Donau mit den Nachbargebieten im Norden und

Osten, vor allem mit Böhmen und Mähren verband […] Früh handelte es sich dabei um Straßen und nicht nur Saumpfade, wie

sie im Bayerischen Wald zu finden waren.[9]

Altstraßen waren Bestandteil der Kulturlandschaft und durchaus

interessant für die Besiedelung unerschlossener Waldgebiete.

-

Diese Landstraßen

uf Mosbach stellt zugleich auch eine Ökotopengrenze dar, auf die ich

nachfolgend noch eingehen werde. Die Ökotopengrenze bezeichnet u. a. die

Grenze zwischen Acker- und Weideland. Nördlich dieser Straße sowie

westlich des Weg uf Alt-Treswiz sind Felder eingezeichnet, südlich davon Wiesen

(Beeren Fleck / Beernflecken /

Beerenloh).

|

Abb.: StAA

Pfalz Sulzbach – Geh. Registratur, Gericht Vohenstrauß 1680

|

|

Amersriet

– eine mittelalterliche Siedlung in Ökotopengrenzlage

Zum

Dorf gehörten sowohl die mit Gebäuden bebauten Flächen als auch der

dazu gehörende Wirtschaftsraum. Das Siedelverhalten der Menschen hatte

sich seit der vorrömischen Zeit kaum geändert. Man bevorzugte wie schon

Jahrtausende zuvor die Lage am halben Hang eines Tales. Hansjörg Küster[10]

drückt es folgendermaßen aus: In

der dörflichen Siedlung des Mittelalters manifestierte sich die Ölotopengrenzlage:

Das Dorf lag arrondiert zwischen dem Ackerland und der Viehweide, zwischen

den beiden wichtigen Wirtschaftsbereichen der ländlichen Siedlung. Die bäuerliche

Kulturlandschaft ließ sich von einem Dorf in solcher Lage aus am besten

nutzen.

.Abb.: Restflächen der

ehemaligen Siedlung Amersreuth, heute Wiesen. Die sichtbare Wiese liegt

oberhalb der sogenannten Ökotopengrenzlage und der ehemaligen Landstraße

nach Moosbach. Der Grenzstein zwischen den Baumstämmen rechts gehört zu

der umstrittenen Markung |

|

|

|

Betrachten

wir die Karte von 1680 (rechte Karte), so lässt sich als Ökotopengrenzlage

die Straßengabel aus der Moosbacher Landstraße (Landstraßen

uf Mosbach) und dem Weg uf

Alt-Treswiz (Alte Straße durch die Hölle) ausmachen. Ziehen wir nun noch die

Beschreibung vom 1681[11]

hinzu, nach der zwey Oede[12]

Höfe zu Amersrieth […] unter den

Aßpach an der Straße nach Moßbach gelegen waren, und nehmen wir an, dass damit die Straßenführung vom

Neuwirtshaus her gemeint ist, dann lässt sich die Lage relativ gut

eingrenzen. |

Abb.

unten: Beerenflecken, Beerenloh und Beeren Fleck

liegen in zwei kleinen Bachtälern, die sich bei der Beerenloh

vereinigen und in den Michlbach

münden. (Top. Karte 1: 25000, 6340 Vohenstrauß, 1976) |

|

|

|

|

|

Leider

werden wir die genaue Lage der Gebäude nicht mehr rekonstruieren können,

auch Ausgrabungen machen wenig Sinn. Die Häuser wurden aus dem Holz des

gerodeten Waldes erbaut, Werkzeuge und Gefäße größtenteils aus dem

gleichen Material hergestellt, eiserne Gegenstände wurden, weil wertvoll,

kaum hinterlassen und wenn, dann sind sie nach mehreren Jahrhunderten

oxidiert und verwittert.

Erschwerend

für die Lokalisierung kommt noch hinzu, dass sich die Siedlung nicht über

einen längeren Zeitraum hinweg entwickelt hat, dass sie vergleichsweise

bald öde fiel. |

|

|

Zeugen

der Waldauer Siedlungsbestrebungen

Die

erste uns bekannte Erwähnung der Ortschaft Amersreuth

aus dem Jahre 1368 sagt natürlich nichts über die Gründung aus. Laut

Dieter Bernd[13]

setzte im 11. Jahrhundert eine neue

Siedlungsbewegung ein, die durch die Ortsnamen auf –reut und –richt

gekennzeichnet ist. Durch Rodung wurden die höheren Lagen des Oberpfälzer

Waldes und des nördlich der Luhe gelegenen Waldgebietes erschlossen,

wobei nicht eindeutig festgestellt werden kann, ob für den räumlichen

Siedlungsablauf die Flußläufe von Pfreimd und Luhe oder die neben ihnen

verlaufenden Altstraßen bestimmend waren. Diese nach Osten und Norden

gerichtete Siedlungsbewegung fand ihren Abschluß erst im beginnenden 13.

Jahrhundert.

In

dieser Zeit konnten die ehemaligen

diepoldingischen und späteren ortenburgischen Ministerialen von Waldthurn

und Waldau, die auch Reichsdienstmannen waren, im ausgehenden 12. und

beginnenden 13. Jahrhundert kleinere allodiale Rodungsherrschaften

ausbauen. So auch im Gebiet zwischen den Reichsgütern Vohenstrauß

und Pleystein und dem Tal der Pfreimd, wo man an den ebenfalls

ortenburgischen Ministerialensitz Burgtreswitz und seinen

Herrschaftsbereich grenzte.

Eine

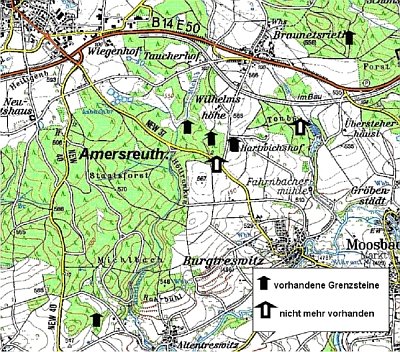

Reihe von historischen Grenzsteinen zeugt noch heute von diesen Waldauer

Siedlungsbestrebungen. Wie groß die Bedeutung dieser steinernen Zeugen

als Mosaiksteine der Geschichtsschreibung ist, wird erst dann ersichtlich,

wenn sie nicht oder nicht mehr vorhanden sind. Als ich im Schuljahr

1982/83 mit meinen Schülern das Unterrichtsprojekt Marterlweg

rund um Braunetsrieth[14]

durchführte, waren sechs Grenzsteine mit dem ausgeprägte Waldauer Turm

und dem Rautenwappen der Treswitzer Herrschaft bekannt. Siegfried

Poblotzki hatte drei davon gekannt und beschrieben[15].

Drei weitere wurden in den folgenden Jahren u. a. im Zuge der

Marterlsanierung durch den Braunetsriether Karl Schmidt entdeckt.[16]

|

|

|

|

Während

des o. g. Unterrichtsprojektes und danach verschwanden zwei Steine

spurlos. Am Standort Thonbühl, 250 Meter unterhalb des Burger-Kreuzes,

fanden die Schüler während der Aufnahme nur noch ein größeres Loch.

Der Grenzstein musste wohl mit Seilwinde und Unimog/Traktor (?) entfernt

worden sein. Der Diebstahl ist bis heute nicht geklärt. Ein zweiter Stein

verschwand von seinem Standort zwischen Wilhelmshöhe und Kreisstraße

Vohenstrauß/Burgtreswitz. Er stand an der Ecke/Grenze eines Waldstücks,

das gerodet und in Ackerland umgewandelt wurde. Oft sind es sog.

Heimatfreunde, die sich einen historischen Grenzstein gerne in den Garten

stellen. Damit verliert er aber seine Funktion, am neuen Standort hat er

keinen historischen Wert als Geschichtszeugnis mehr.

Top.

Karte 1 : 50 000, Bayern (Nord), Bayerisches Vermessungsamt

|

Abb.:

Standort - An der rechten Seite der Flurbereinigungsstraße zum

Hartwichshof (abzweigend von der Verbindungsstraße von Braunetsrieth

Das

Treswitzer (Rauten-) Wappen zeigt nach Norden, der Turm des Waldauer

Wappens nach Süden. Der letzte Träger dieses Wappens verstarb 1545.

|

|

|

Standort - In der Flur Kalling am Michelbach südwestlich der

Wilhelmshöhe östlich von Vohenstrauß, links des Bachlaufs am Waldrand.

|

Das

Turmwappen (Waldau) schaut diesmal nach Norden, das Rautenwappen (Treswitz)

nach Süden. |

|

|

Einen

siebten Stein fand 1994 während eines Spaziergangs zufällig der

Kreisheimatpfleger Peter Bantelmann[17]

in der Nähe von Altentreswitz am Nordosthangdes bewaldeten Abmannsbühls,

weit entfernt von den übrigen Standorten bei Braunetsrieth. Der Standort

zeigt , dass die Ausdehnung der Waldauer Güter weit über die Wüstung

Amersreuth nach Süden hinausging.

|

|

|

|

|

|

Die

Oede Damelsdorff auch die Holzwachs Penzach betreffend

Die

Aussage von Heiner Aichinger[18],

in anderen Urkunden würde Amersrieth auch als Damelsdorff und Damersrieth

bezeichnet, kann ich nicht nachvollziehen. Es geht nämlich um einen

anderen Kaufvertrag. Dieses Mal verkaufen anno 1542 Georg von Waldau zu

Waldau sowie seine Ehefrau Emilia, geb. von Laming, ihre frey

Erbeigene Güter, nehmlichen die Oede Damelsdorff, auch die Holtzwachs das

Pentzach genannt, wie die Oede und Holtzwachs mit richtiger Marckung

vermarcket, und ausgewiesen sind[19],

neben weiteren Gütern zu Vohenstrauß, auf deren einem Hannß

Reisinger, auf derem anderen Lorenz Wagner sitzt, für 750 Gulden an Bürgermeister

und Rat von Vohenstrauß. Die hohe Obrigkeit auf der Öde Damelsdorf und

dem Holzwachs behielten sich die Verkäufer vor, der kleine Wildbann

sollte an Vohenstrauß fallen. Die Gerechtsame des Gotteshauses zu Lind an

zwei Äckern und des Gotteshauses auf dem Vhornberg

(Fahrenberg) am Zehnten der Öde Damelsdorf sollte belassen werden. Der

Weigel zu Oberlind sollte im Besitz seiner Wiesmahden in der Öde

Damelsdorf belassen werden.

Aber

schon 1554 beschweren sich Bürgermeister und Rat und Gemeinde Vohenstrauß

über Beeinträchtigungen im Pentzach durch die Treswitzer Administration.

Hier ergeben sich nun neue heimatkundliche Forschungsaufgaben:

o

Amesriet/Amersreuth

kann man sprachlich sicher nicht mit Damelsdorf in einen Topf werfen. Man

kauft die gleiche Öde (1386 und 1542) nicht zweimal.

o

Wo ist die

Öde Damelsdorf zu suchen? Auf der Karte von 1680 ist Damelsdorf nicht erwähnt.

Möglicherweise liegt diese Wüstung südlicher zur Pfreimd hin.

o

Ist

Damelsdorf als „echter“ –dorf-Ort wie beispielsweise Deindorf,

Glaubendorf, Rakkendorf, Michldorf u. a. zu vermuten? Könnte dies

Siedlungsperiode weiter als bisher angenommen nach Osten vorgedrungen

sein?

o

Das

Waldgebiet zwischen Vohenstrauß und der Pfreimd wird von zahlreichen

Altstraßenrelikten durchzogen. Inwieweit bilden diese Anknüpfungspunkte

für Siedlungen?

o

Welche Rolle

spielen slavische Ansiedler? Wo wären ihre Siedlungen zu suchen?

o

Hans-Josef Völkl

aus Burgtreswitz erwähnt in einer historischen Erzählung ohne

Quellenangabe zwei weitere abgegangene Ortschaften im Untersuchungsgebiet

zwischen Vohenstrauß und Burgtreswitz: Michelbach und Aiglersreuth.

Über den letztgenannten weiß man

wenig, über den ersten soviel, dass er aus 7 Höfen bestand. Erwähnt

wurden beide Orte zusammen mit vielen anderen erstmals 1335.[20]

|

|

Bemerkung: Alle Zitate wurden kursiv geschrieben (nicht

in Anführungszeichen).

[1]

StAAm Sulzbacher Akten Nr. 284, Bl. 3 – 8. In dieser Akte 284 gibt

es 5 verschiedene Abschriften des o. g. Kaufbriefs, die in

Schreibweise und Deutung verschiedentlich etwas differieren. Auf Blatt

8 ist auf der Rückseite der Vermerk: „Neuburg, 12. August Ao.

(15)64 durch die von Vohendres hierher geschickt.“ Das Original des

Kaufbriefs von 1386 existiert möglicherweise nicht mehr.

[2]

Heiner Aichinger, Specification der vornehmsten Strittigkeiten zu

Vohenstrauß mit denen benachbarten, Streifzüge 24/2002, S. 3 – 18,

StAAm, Amt VOH Nr. 254

[3]

Anm.: Man beachte die differenzierte Schreibweise: 1386 heißt es unsere

zwaye guet zue Amersreuth,

1681 dagegen zwey Oede

Höfe zu Amersrieth.

[4]

StAAm Sulzbacher Akten Nr. 284, Ao 1580

[5]

Hansjörg Küster, Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa, C. H.

Beck München 1996, S. 127 – 128 u. a.

[6]

StAAm Amt VOH Nr. 114, zwischen 1587 und 1597

[7]

Anmerkung: Natürlich ist auch die Brücke über den Michlbach eine Brücke

nach Böhmen, möglicherweise deshalb diese Benennung.

[8]

StAA Pfalz Sulzbach – Geh.

Registratur, Gericht Vohenstrauß 1680

[9]

Ines Häusler, Der Beitrag des slavischen Siedlungsträgers zur

Raumerschließung in der Oberpfalz, in Regensburger Beiträge zur

Regionalgeographie und Raumplanung, Band 9/2004, Kallmünz, S. 14

[10]

Hansjörg Küster, Geschichte der Landschaft in Mitteleuropa, München:

Beck, 1996, S. 176/177

[11]

StAAm, Amt VOH Nr. 284, s.a. Anm. 3 und 4

[12]

Anm.: Man beachte die differenzierte Schreibweise: 1386 heißt es unsere

zwaye guet zue Amersreuth,

1681 dagegen zwey Oede

Höfe zu Amersrieth.

[13]

Dieter Bernd, Historischer Atlas von Bayern, Bd. 39 Vohenstrauß, München

1977, S. 9

[14]

Peter Staniczek, Marterlweg rund um Braunetsrieth, in BFO (Beiträge

zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz, 1984, S.26 –

32, s.a. in Schönere Heimat, Bayerischer Landesverein für

Heimatpflege e. V., 1984/Heft 1, S.273 - 274

[15]

Siegfried Poblotzki, Alte Grenzsteine bei Braunetsrieth, in OH (Oberpfälzer

Heimat) 19/1975, S. 160 - 162

[16]

Der neue Tag vom 03.09.1980, Sechs Grenzsteine stehen um Braunetsrieth

[17]

Peter Bantelmann, Wappenstein auf dem Abmannsbühl bei Altentreswitz,

in BFO 19/1996, S. 82 - 83

[18]

Heiner Aichinger, Specification der vornehmbsten Strittigkeiten zu

Vohenstrauß mit denen benachbarten, Sammlung von Streitfällen aus

dem Jahr 1681, in Streifzüge 24/2002, S. 3 u. 6

[19]

StAA Nr. 2008 u. 2136; außerdem Bestand Beziehungen zu Pfalz-Neuburg

Nr. 309 / Prod. 15

Quellen

sind die Abschrift einer Urkunde von 1542, die beim Brand 1763 in

Vohenstrauß vernichtet, jedoch 1766 wieder hergestellt und von der

Regierung Sulzbach unter dem 1.VII.1766 mit Siegel beglaubigt wurde.

Dabei wurde wohl irrtümlich eine zweite Urkunde, den Kauf des großen

Feldbauzehnten eines Baumgartens durch den Markt Vohenstrauß

betreffend, eingefügt. Beide Vorlagen stammen von 1568. Die

vorliegenden Abschriften wurden vom Landrichter Haunold angefertigt.

Schreibweisen:

Damelsdorff, Damelßdorff, Tamelsdorff,

[20]

Hans-Josef Völkl, Vor 570 Jahren, in Die Oberpfalz, 86/1998,

Lassleben, S. 213 – 215, Dieter Bernd (Hist. Atlas, Voh., S.42) erwähnt

als Zugehörungen zur Burg Treswitz aus einem Verzeichnis von 1335 die

abgegangenen Ortschaften Michelsbach u.a.

|

|

|